滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

(ご相談・ご依頼は日本全国対応可能です。ぜひ、お気軽にご連絡ください)

今回は年次有給休暇について書きます。

一般的には有給と言われておりますね。

恐らく一度ぐらいは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

有給を積極的に活用している方もいれば、全く使用していない・・・そういった方も多い事かと思います。

そんな有給休暇ですが、現在は年間10日以上付与される労働者については、使用者が時季を指定して取得することが義務付けられました。

その辺りを解説していきます。

そもそも有給休暇とは?

一般的に会社員であれば会社に入社し、一定期間を経過したら有給休暇が付与されます。

会社を休みたい時に使用する、そんなイメージかと思います。

有給休暇の趣旨について調べてみると”労働者の健康で文化的な生活の実現に資するため、労働者を労働から解放し、その心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している”とあります。

あまり深く考えた事がありませんでしたが、この様な法的趣旨があります。

年5日間の有給休暇取得義務について

冒頭にてお伝えした様に、現在は有給付与日から1年以内に5日以上の取得が義務付けられています(労基法39条7項)

取得義務があるのは「年10日以上の付与」がある労働者となります。

2019年4月に労働基準法が改正され、この様な義務化がなされました。

なぜこのような義務化がなされたかというと、日本の有給休暇の取得率の低さが原因です。

国際比較においても日本の有給休暇の取得率は50%を切る状況が続いておりました。

一方で政府は「仕事と生活の調和促進のための行動指針」の中で2020年までに年次有給休暇の取得率を70%以上にするという目標を掲げておりました(2022年の有給休暇取得率は60%)

有給休暇の取得を促進し、労働者のワークライフバランスを実現させることが目的です。

ここで注意して頂きたいのは先程もお伝えした様に5日以上の取得が義務付けされるのは年間10日以上の有給休暇が付与される者だけです。

ですので5日間の取得が義務付けられる人とそうでない人の区別をきちんとつける様にしましょう。

有給休暇を10日以上付与される者、されない者とは

まずは10日以上付与される労働者とはどういった方が対象になるのでしょうか?

労基法39条1項ではこの様に定められています。

「その雇入れ日の日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。

入社から半年間、8割以上の出勤率を達成すれば有給が付与されるということですね。

では反対に10日間付与されない労働者とはどういった方なのでしょうか?

簡単に言えばパートやアルバイトの方々です。

一般的にこれらの方は、正社員よりも労働日数、労働時間が短くなります。

ですので正社員の方に比べると労働時間は短いため、その分有給休暇の付与日数も低くなるということになります。

これを年次有給休暇の比例付与といいます。

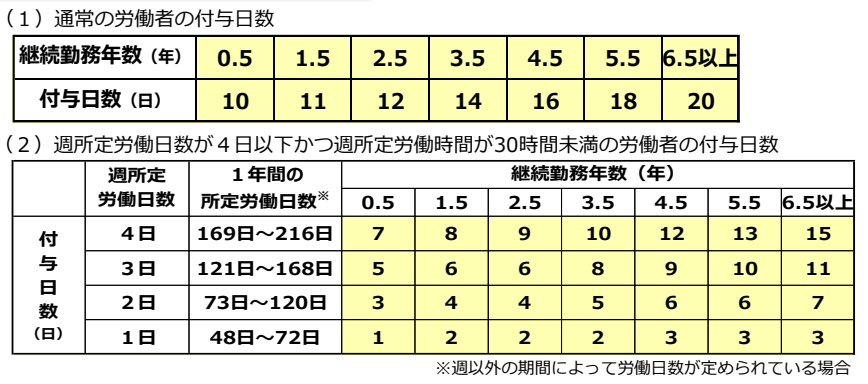

下記の表をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdfより引用

通常の労働者であれば入社から6ケ月経過で10日間の付与。

短時間労働者であれば、例えば週4日出勤の労働者なら勤続3年6ケ月から10日以上の付与義務となりますね。

ですので週4日出勤の労働者の方であれば、勤続3年半以降から年5日間の有給休暇の取得義務が生じるという事になります。

注意して頂きたいのは前年度の繰り越し分はカウントされないという事です。

パートタイム労働者が比例付与日数に繰り越し分を足して、合計が10日になったとしても制度の対象にはなりません。

この部分の違いは是非抑えて頂きたいです。

5日間の有給休暇を取得してもらうには?

さて年5日間の取得の対象者については解説いたしました。

では5日間の有給休暇を確実に消化してもらうにはどうすれば良いのか?

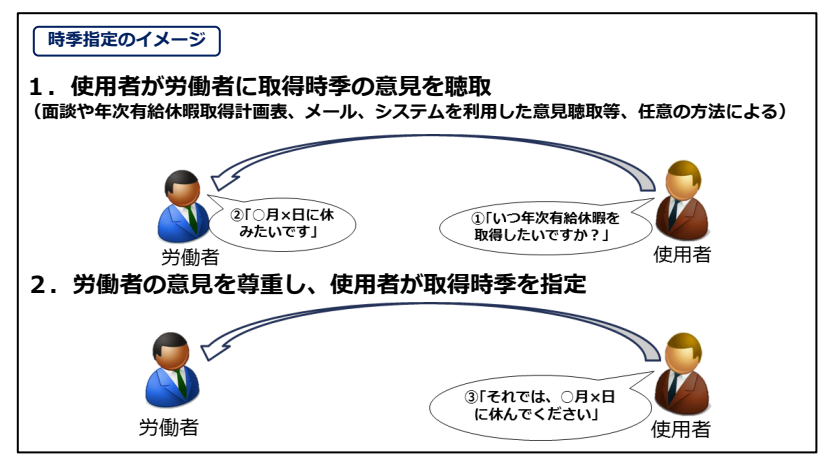

有給休暇の時季指定義務について

2019年4月の法改正により、使用者による時季指定の義務という制度が出来ました(労基法39条7項)

どの様な内容なのかというと「年10日の有給を付与される労働者に対して、年5日分については使用者が時季を指定して取得させる」

もう少しわかりやすく言うと使用者が時季を指定してとあるので、使用者側が労働者の有給休暇の取得日を決めるといった事になります。

使用者側には労働者の意見を聴いて時季を指定する必要はあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdfより引用

この様な方法を用いて何とか5日間を取得して欲しいという事です。

しかし、本来労働者の権利である有給休暇を使用者が時季を指定して取得させるということに、違和感を感じられた方も多いのではないでしょうか?

労働者本人が自主的に時季を指定して有給休暇を5日間取得した際は使用者は時期指定をする必要はありません。

労働者側の時季指定が優先されるので、使用者がそれを取り消して時季指定をすることは出来ないので注意してください。

では、この様な場合はそうなるでしょうか?

労働者側が時季を指定して3日間の有給休暇を取得、残りの2日間は取得の予定なし。

この様な場合は既に労働者側が3日間の有給休暇を取得しているので、残りの2日間は使用者側で時期を指定して年5日の取得を目指してくださいということになります。

当然ですが、労働者側が残りの2日間に関しても自主的に時期を指定して有給を取得するのはOKです。

あくまで労働者側の意思が優先されるので、使用者側の時季指定というのは最後の手段といったイメージですね。

有給休暇を計画的に取得してもらうには?

これまで有給休暇を取得するに当たって使用者側の時季指定や労働者側からの時季指定について解説しました。

この他にも有給休暇の取得を促進する方法がありますので、ご紹介いたします。

計画的付与制度を導入する

お次は計画的付与制度の活用です。

簡単に説明しますと、年間10日以上の有給休暇を付与される労働者に対し、5日間を超える部分に関して使用者側が取得日を定めることが出来る制度です。

有給休暇の計画的付与制度に関しては以前に記事を書いておりますので、こちらも併せてご確認ください。

有給休暇管理簿を活用する

2019年4月の法改正により、年間10日間の有給休暇を付与される労働者に対して年間5日間の有給休暇の取得が義務付けられました。

これに伴い「有給休暇管理簿」の作成が義務付けられました。

こちらも以前に記事を書いておりますので、併せてご確認ください。

有給休暇付与の義務を違反した際の罰則は?

最後に違反した際の罰則に関して触れておきます。

年間10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日分の有給を時季指定して付与することが義務付けられておりますが、これに違反した場合は労働者1人について30万円以下の罰金という罰則があります。

おわりに

今回は年次有給休暇の5日間の取得義務について書きました。

法改正があったのは2019年ですので結構前の話になるのですが、まだまだ周知されておらずこの様な規定を知らない方も多いのではないでしょうか?

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。

有給休暇をうまく活用して行って欲しいですね。

今回の有給休暇の記事を読んで「自社でどのように対応すればよいか・・・」「有給休暇の管理簿がない」といったお悩みを抱えておられる事業所様はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。